L'Opéra et la Bible

"Mon coeur s'ouvre à ta voix". Cet air de Dalila est un des plus célèbres du répertoire lyrique, sans parler du "Va pensiero" du Nabucco de Verdi qui est presque devenu le second hymne national italien. Des malheurs de Samson à l'exil des Juifs à Babylone, la Bible semble offrir une source inépuisable de sujets pour des librettistes et compositeurs d'opéra en quête d'histoires fortes, dramatiques et tumultueuses...

Et pourtant, les opéras directement inspirés de la Bible ne sont pas si nombreux. Longtemps, il fut interdit de mettre en scène des récits tirés des textes sacrés, l’opéra étant jugé sulfureux par les autorités ecclésiastiques.

C’est que l’opéra lui-même est marqué par une ambiguïté profonde : né comme un art profane, brillant, voué au divertissement, il n’a cessé d’être traversé par une aspiration spirituelle. Dès l’Orfeo de Monteverdi, il se veut plus qu’un spectacle : une tentative d’élever l’âme par le chant et de réconcilier le théâtre des passions avec une quête de transcendance.

Cette tension féconde, entre profane et sacré, entre plaisir théâtral et désir de spiritualité, explique pourquoi les compositeurs n’ont jamais cessé de dialoguer avec les thèmes bibliques.

Après avoir évoqué les racines sacrées du théâtre musical et le rôle fondateur de l’oratorio, nous verrons comment les thèmes bibliques pénètrent peu à peu le domaine de l’opéra, de la tragédie baroque française à Verdi et Saint-Saëns, jusqu’aux transgressions et métamorphoses du XXᵉ siècle.

La naissance de l’opéra : du sacré au profane

L’histoire du théâtre musical en Occident est étroitement liée à la religion. Bien avant l’opéra, les premiers drames chantés avaient une vocation spirituelle : il s’agissait de mettre en scène les Évangiles et les récits sacrés afin de transmettre, sous une forme attrayante, un message religieux et moral.

Les formes musicales ayant préparé l’opéra :

-

900-1200 : Pantomimes avec accompagnement choral, relatant l’histoire de la Résurrection, comme autant de petites fresques dramatiques au sein de la liturgie.

-

Les drames liturgiques

On en a conservé plus de deux cents. Ils furent conçus par l’Église, financés par elle, et interprétés par les clercs eux-mêmes dans le chœur des églises. Ces scènes jouées, chantées et parfois mises en espace accompagnaient les grandes fêtes de l’année. -

Les Mystères (1300-1500)

Nés du drame liturgique, mais organisés par les villes, ils mobilisaient désormais des acteurs et chanteurs professionnels. Les décors et les effets spéciaux y tenaient une place spectaculaire. Certains pouvaient durer plusieurs semaines, tel le Mystère des Actes des Apôtres donné à Bourges en 1536, qui s’étendit sur quarante jours !

Ces grandes fresques, bannies en France par le Parlement de Paris en 1548, survécurent en Italie sous une autre forme : l’oratorio, conçu pour l’édification spirituelle.

- Les madrigaux (XVIᵉ siècle)

Mais il faut bien avouer que bien plus encore que les mystères, ce sont les madrigaux italiens, non religieux, qui préparèrent directement la naissance de l’opéra. Monteverdi, Marenzio ou Gesualdo portèrent à son sommet l’art de mettre en musique un texte poétique en soulignant chaque mot, chaque image, par des effets expressifs. De là naquirent les madrigaux « dramatiques », où plusieurs voix incarnaient déjà de véritables scènes. C’est de ce langage expressif que sortira naturellement la favola in musica, autrement dit l’opéra.

La véritable naissance de l’opéra, toutefois, s’effectue au début du XVIIᵉ siècle avant tout dans un contexte de retour à l’Antiquité.

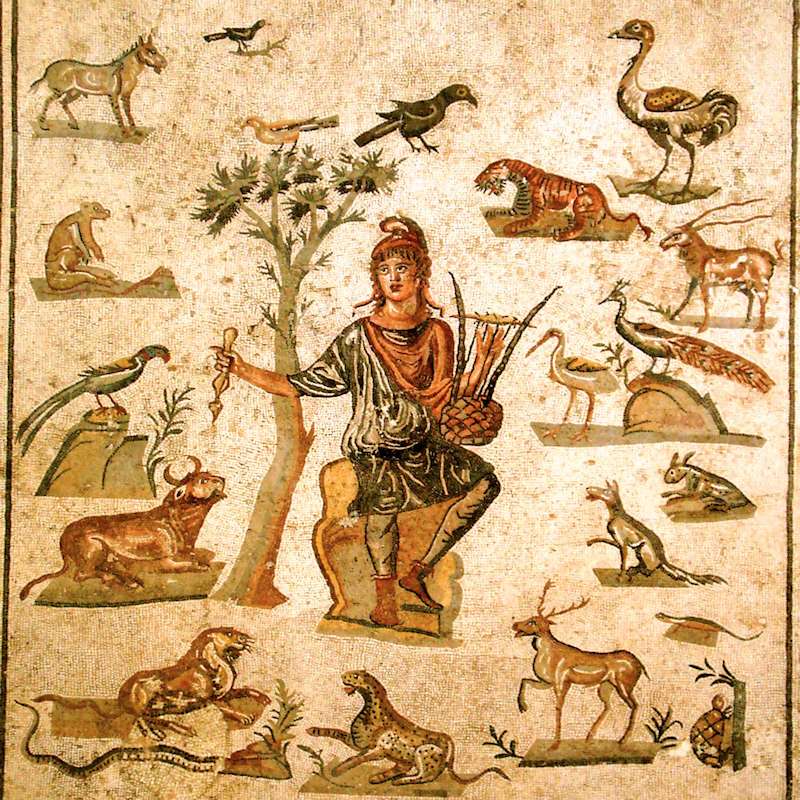

L’Orfeo de Monteverdi (1607) en est le manifeste. Mais il témoigne encore d’une intention spirituelle : réconcilier les religions anciennes et le catholicisme en les intégrant dans une vaste vision de préfigurations du christianisme. L’Académie platonicienne de Florence développait en effet, à cette époque, la croyance en la Prisca Theologia, selon laquelle l’humanité devait son héritage religieux aussi bien aux prophètes de l’Ancien Testament qu’à des figures païennes telles qu’Hermès Trismégiste, Orphée, Pythagore ou Platon.

On assistera ensuite, à partir du XVIIᵉ siècle, à une séparation nette des genres :

-

d’un côté, les œuvres profanes – l’opéra – qui relèvent du divertissement, de la représentation publique, du faste théâtral ;

-

de l’autre, les formes religieuses – cantates, oratorios, passions – qui se donnent pour but de renforcer la spiritualité, d’aider au recueillement et d’élever l’âme.

Mais cette séparation n’a jamais été absolue. De nombreux compositeurs ont joué avec la frontière entre les deux univers. Certaines œuvres sacrées sont traversées par un souffle dramatique qui les rapproche de l’opéra ; inversement, certains opéras adoptent un ton quasi oratorial, comme s’ils voulaient conserver une dignité religieuse.

Ainsi, Samson et Dalila de Saint-Saëns, conçu d’abord comme un oratorio, glisse peu à peu vers le théâtre lyrique, jusqu’à devenir l’un des grands opéras bibliques du XIXᵉ siècle.

La religion et l’opéra : des liens persistants

Malgré la séparation des genres au XVIIᵉ siècle, religion et opéra ont toujours entretenu des liens privilégiés. Les textes sacrés, les figures bibliques et même les vies de saints ont inspiré certains compositeurs, souvent fascinés par la puissance dramatique de ces récits.

- L’Ancien Testament a donné lieu à quelques grandes fresques lyriques : Rossini exalte la grandeur du prophète dans Moïse ; Schönberg médite sur le mystère de la parole divine dans Moïse et Aaron ; Verdi choisit l’exil des Hébreux avec Nabucco ; Saint-Saëns illustre la passion de Samson et Dalila.

- Les Évangiles ont offert d’autres pages marquantes : Hérodiade de Massenet, Salomé de Richard Strauss – deux visions contrastées d’un même épisode, le destin tragique de Jean-Baptiste.

- Les saints et martyrs ont eux aussi trouvé leur place : Polyeucte de Gounod, Thaïs de Massenet, où l’érotisme se mue en mystique, ou encore Tannhäuser de Wagner, avec la figure de sainte Élisabeth.

Au-delà du simple emprunt à la Bible, certains compositeurs ont cherché à donner à l’opéra une véritable dimension spirituelle. Le cas le plus célèbre est bien sûr Parsifal. Wagner y crée une œuvre qu’il appelle lui-même « festival scénique sacré », souvent perçue comme un « opéra-messe ». S’y mêlent liturgie chrétienne, symbolisme bouddhiste et philosophie de Schopenhauer : une tentative de bâtir une religion personnelle à travers l’art lyrique.

Dans la même lignée, on peut citer La Légende de la ville invisible de Kitège de Rimski-Korsakov (le « Parsifal russe »), La Flûte enchantée de Mozart qui fait écho à la spiritualité maçonnique, ou encore Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen.

Mais la religion n’est pas seulement un sujet ou une couleur spirituelle : elle agit aussi comme ressort dramatique. Elle incarne la force de la communauté face à l’individu, impose des règles qui deviennent des obstacles aux amours impossibles, mais peut également offrir réconfort et secours aux personnages. Enfin, la prière fournit aux compositeurs une occasion idéale de déployer des pages musicales d’une intensité exceptionnelle.

Ex : final de Parsifal

Né du rêve de ressusciter la tragédie antique, l’opéra n’en a pas moins gardé, au fil des siècles, une profonde affinité avec le sacré. Tantôt il l’assume directement à travers la Bible ou les vies de saints, tant&ocôt il le traduit de manière plus diffuse, en quête de transcendance. Car l’opéra, art total, n’a cessé de dialoguer avec la dimension spirituelle de l’homme. Il n’est pas indifférent que cette tension soit apparue dès l’époque baroque : tandis que l’opéra naissait à Florence pour faire revivre l’Antiquité, l’oratorio s’épanouissait à Rome, puis dans toute l’Europe, donnant une voix aux récits bibliques et aux méditations religieuses. Carissimi avec Jephte, Haendel avec Saul ou Le Messie, Bach avec ses Passions ont montré que la musique dramatique pouvait être aussi bien au service du théâtre profane que de la ferveur spirituelle. C’est ce double héritage – antique et religieux – qui explique que l’opéra, même lorsqu’il se veut divertissement, reste traversé par une quête plus haute. Qu’il s’agisse de la voix de Dalila, du chœur des Hébreux ou de la procession de Parsifal, l’opéra a toujours gardé en lui quelque chose de la prière et du rite.

Le succès de l’oratorio à l’époque baroque

Il n'est pas inutile ici de donner quelques informations sur l'oratorio.

L’oratorio peut se définir comme une œuvre lyrique et dramatique, mais sans mise en scène, sans costumes ni décors. Son sujet est le plus souvent religieux, mais pas exclusivement. C’est une forme de « musique religieuse mais non liturgique, musique dramatique mais non théâtrale ».

À l’origine de l’oratorio, on trouve l’ordre religieux des Oratoriens, fondé au XVIᵉ siècle par saint Philippe Neri à Rome. Puisque l’opéra naissant ne pouvait tirer ses arguments de sujets sacrés, les créateurs de l’oratorio relevèrent le défi en inventant une forme spécifique, capable de traiter des récits bibliques avec la même puissance expressive. Le recitar cantando de l’opéra fut alors adapté à des dialogues entre personnages sacrés.

La première représentation d’un oratorio a lieu à Rome en 1600, sous le nom de dramma per musica – terme également utilisé pour l’opéra. Dans les années 1640, l’oratorio s’institue véritablement comme genre distinct. Dès ses débuts, il reste lié à l’opéra profane : il profite du développement de l’opera seria, adoptant la distinction entre airs et récitatifs. Ainsi, Alessandro Scarlatti, Vivaldi et surtout Haendel utilisent parfois les mêmes procédés, et même les mêmes airs, pour un opéra profane ou pour un oratorio sacré.

Le succès de l’oratorio se diffuse rapidement en Allemagne, avec Heinrich Schütz (Les Sept Paroles du Christ en Croix, 1645), et atteint son sommet avec J.S. Bach. À Leipzig, en tant que cantor, Bach compose ses grandes Passions : la Passion selon saint Jean (1724) et surtout la monumentale Passion selon saint Matthieu (1727), vaste fresque de trois heures pour deux orchestres, deux chœurs et deux orgues. Par son ampleur dramatique et visuelle – de la Cène au Golgotha – cette œuvre marque un sommet absolu de la musique occidentale, à la frontière de l’oratorio et de l’opéra sacré.

Le XVIIIᵉ siècle peut ainsi être considéré comme l’âge d’or de l’oratorio, avec Bach en Allemagne, Haendel en Angleterre (Le Messie, Samson), et Haydn en Autriche (La Création, Les Saisons). L’oratorio devient alors une véritable alternative à l’opéra, offrant la même séduction musicale mais dans un cadre spirituel.

Ex : Alleluia du Messie de Haendel

Final de la Passion selon Saint-Matthieu :

Au XIXᵉ siècle, la frontière entre opéra et oratorio se brouille à nouveau. Wagner songea à composer un opéra sur Jésus, et Parsifal se présente explicitement comme une œuvre sacrée. Saint-Saëns (Samson et Dalila) et Richard Strauss (Salomé) durent même présenter leurs œuvres en Angleterre comme des oratorios jusqu’au début du XXᵉ siècle, car la scène lyrique n’acceptait pas encore les sujets bibliques.

Enfin, plusieurs compositeurs modernes et contemporains prolongèrent la tradition : Mendelssohn (Paulus, 1836 ; Elias, 1846), Berlioz (L’Enfance du Christ, 1854), Beethoven (Le Christ au mont des Oliviers, 1803), Stravinsky (Œdipus Rex, 1927) ou Honegger (Jeanne d’Arc au bûcher, 1935). Tous témoignent de la vitalité durable de ce genre hybride, entre concert spirituel et théâtre musical.

La Bible dans l'opéra baroque français

En France, où l’opéra était dominé par le modèle de la tragédie lyrique à sujet antique, les thèmes bibliques ont rarement eu droit de cité. Quelques œuvres remarquables font pourtant exception.

David et Jonathas – Marc-Antoine Charpentier 1688

Cette « tragédie biblique » en un prologue et cinq actes est inspirée des livres de Samuel. Elle fut créée au Collège Louis-le-Grand, dans un cadre jésuite, et représentée en alternance avec une tragédie latine, Saul, du père Chamillard. Les actes de théâtre exposaient l’action, tandis que ceux de Charpentier en développaient les conflits psychologiques.

Charpentier s’écarte ici du modèle lullyste : peu de récitatifs, pas de machines spectaculaires, mais un drame resserré autour de l’intériorité des personnages. La musique, d’une grande finesse expressive, souligne l’intensité des monologues et la profondeur des sentiments. L’œuvre eut un tel succès qu’elle fut reprise dans plusieurs collèges jésuites au XVIIIᵉ siècle (1706, 1715, 1741).

Final de David et Jonathas de Charpentier :

Jephté – Tragédie biblique de Michel Pignolet de Montéclair - 1732

Ce sera premier opéra sur un sujet biblique à apparaître sur une scène publique, à l’Académie Royale de Musique. Il a d’ailleurs été interdit pendant un temps par le cardinal de Noailles.

Giacomo Meyerbeer reprendra le sujet au début du XIXème siècle dans son opéra Jephtas Gelübde (Le Vœu de Jephté) (1812), une œuvre de jeunesse qui ne connaîtra pas le succès.

Le début du XIXème siècle voit un succès nouveau des thèmes bibliques dans l’opéra français

Le début du XIXᵉ siècle vit apparaître, en France, un regain d’intérêt pour les sujets bibliques. Cette mode fut sans doute stimulée par la représentation à l’Opéra de Paris, en 1800, de La Création de Haydn, qui fit forte impression.

Ainsi, Friedrich Kalbrenner osa présenter des oratorios mis en scène, comme Saul (1803) ou La Prise de Jéricho.

Parmi les premières grandes tentatives, on compte:

La mort d’Adam et son apothéose, opéra biblique (1809) de J.F.Lesueur.

L’entreprise fut périlleuse : Napoléon, soucieux de maintenir l’équilibre du Concordat, redoutait qu’on ne compromette ses relations avec l’Église en portant des récits bibliques sur la scène de l’Opéra. Il n’autorisa la représentation qu’en raison des sommes déjà engagées pour les répétitions, et exigea qu’aucun autre opéra religieux ne soit monté sans son accord. L’œuvre connut seize représentations avant de disparaître du répertoire.

Dans la même veine, La Mort d’Abel de Rodolphe Kreutzer fut créée en 1810 à l’Académie royale de musique. Berlioz, qui assista à sa reprise en 1823, en garda une vive impression.

La mort d'Abel, Rodolphe Kreutzer, 1810, Académie royale de musique.

Berlioz, qui assista à sa reprise en 1823, en garda une vive impression.

Extrait :

Joseph, E.N. Méhul, 1807

Un autre jalon important est le Joseph (1807) d’Étienne-Nicolas Méhul, inspiré de l’histoire de Joseph et de ses frères. Conçu comme un « drame mêlé de chant » selon la forme de l’opéra-comique, il s’inscrit dans la vogue religieuse et exploite aussi la fascination des Français pour l’Égypte, encore vive après l’expédition de Bonaparte en 1798. L’œuvre eut surtout du succès en Italie et en Allemagne, souvent sous forme d’oratorio. Méhul adopte un style austère, voulant refléter « la pure et noble foi des Hébreux ».

Extrait : Air de Joseph « Vainement Pharaon ».

Le début du XIXème siècle en Italie – Les opéras de Carême

En Italie, les salles d’opéra fermaient traditionnellement pendant le Carême, à moins de proposer des œuvres sur des sujets religieux. C’est dans ce cadre que naît une véritable tradition d’« opéras sacrés », inspirés de la Bible.

Rossini ouvre la voie. En 1812, à Ferrare, il compose Ciro in Babilonia ossia La caduta di Baldassare (Cyrus à Babylone), une « action sacrée » en deux actes encore proche de l’opera seria : longs récitatifs, airs solennels, intrigue empruntée au Livre de Daniel.

L’épisode du festin de Balthazar, où une main mystérieuse écrit la sentence divine sur les murs, y est transposé avec une intrigue amoureuse et familiale destinée à séduire le public.

Extrait :

Mosè in Egitto – Rossini - 1818. Naples.

Moise et Pharaon, ou le Passage de la Mer Rouge - 1827 – Paris (avec musique additionnelle et ballet.

En 1818, à Naples, Rossini frappe plus fort avec Mosè in Egitto. L’œuvre, conçue elle aussi pour le Carême, prend l’ampleur d’un véritable oratorio dramatique. La prière de Moïse qui dissipe les ténèbres, puis la traversée de la mer Rouge, sont des moments spectaculaires, même si la machinerie fit rire les spectateurs à la première. L’ajout, en 1819, de l’air « Dal tuo stellato soglio » — immédiatement célèbre et repris par Paganini dans des variations — assura le succès de l’ouvrage. Dix ans plus tard, Rossini en donna une version française à l’Opéra de Paris (Moïse et Pharaon, 1827), enrichie de ballets, qui triompha sur la scène parisienne.

Ex : Prière en français, Acte IV « Des Cieux où tu résides »

Il diluvio universale – Donizetti – 1830

Donizetti prend le relais. En 1830, il compose à Naples Il diluvio universale, inspiré de l’histoire de Noé et du Déluge. Fidèle à la tradition des grands effets scéniques, il rivalise avec Rossini, mais l’ambition dépasse les moyens techniques : la scène du Déluge, mal réalisée, déclenche l’hilarité du public. Malgré ce fiasco, l’œuvre reste une curiosité, car elle mêle grand spectacle biblique et drame intime autour du personnage de Sela, partagée entre son amour conjugal et sa foi.

Nabucco – 1842 – G. Verdi

Verdi, enfin, transforme l’essai. En 1842, Nabucco connaît un triomphe à la Scala de Milan. Le sujet biblique – la captivité des Juifs à Babylone – prend une dimension politique : les spectateurs y voient l’allégorie de leur propre situation sous la domination autrichienne. Mais le génie de Verdi réside surtout dans l’usage des chœurs, auxquels il donne une véritable voix collective. Le fameux « Va, pensiero », devenu second hymne national italien, incarne à lui seul la fusion du religieux, du politique et du lyrique. Verdi s’inscrit ainsi dans la lignée de Rossini, tout en renouvelant profondément le langage dramatique de l’opéra biblique.

Extrait : "Va pensiero"

Extrait "Dieu de Judas" Leo Nucci

Et par Domingo :

Réapparition des thèmes bibliques à la fin du XIXème siècle

Après un premier engouement au début du siècle, les sujets bibliques refont surface à la fin du XIXᵉ siècle, portés par des compositeurs très différents.

Les « opéras sacrés » d’Anton Rubinstein

Le compositeur russe forgea lui-même l’expression d’« opéra sacré » pour désigner ses œuvres mises en scène, où il cherchait une sobriété édifiante, reposant sur la déclamation et de vastes chœurs. Il en composa plusieurs : Sulamith (1883), Moses (1894), Christus (1895), un Cain inachevé et surtout Die Maccabäer (1875), son plus grand succès, comparé alors à celui de L’Africaine de Meyerbeer.

Der Thurm zu Babel (1870) fit entendre musicalement la destruction de la tour par des accords discordants, avant que les chœurs ne se mettent à chanter en trois langues différentes. Quant à Christus (1894), considéré par Rubinstein comme son chef-d’œuvre, il interdit même qu’on applaudit entre les actes, comme pour préserver le caractère sacré de la représentation.

En voici l'intégralité en audio :

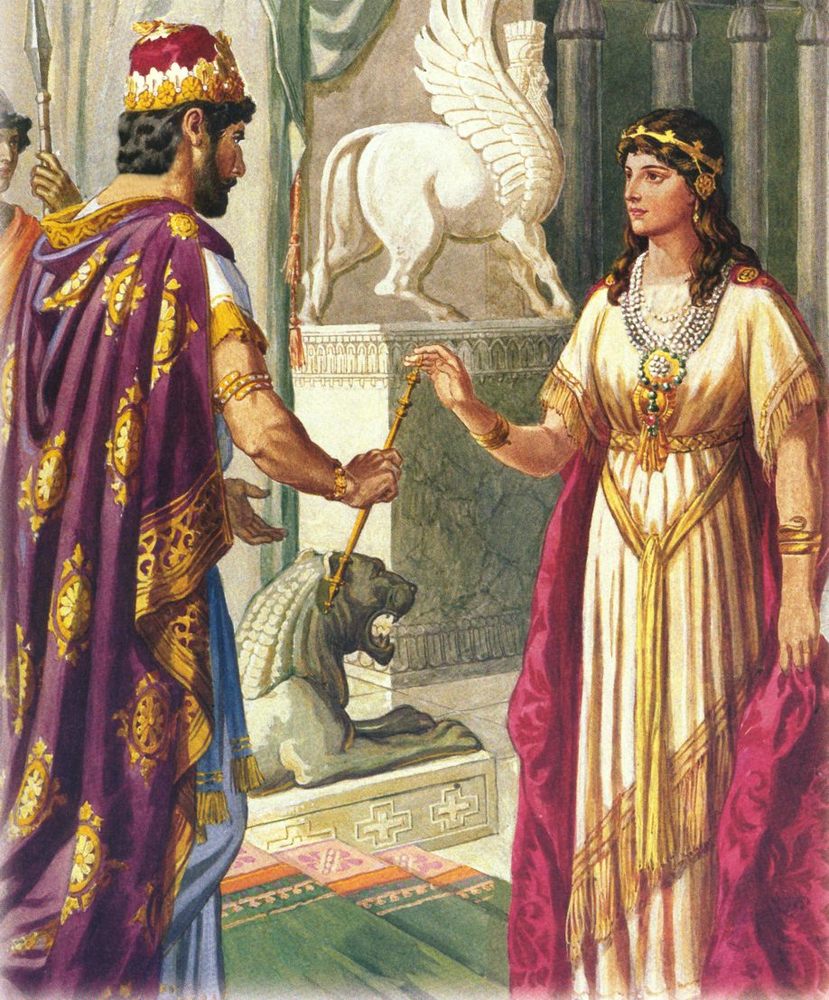

Die Königin von Saba - Opéra de Karl Goldmark, 1875, Vienne.

Le thème biblique inspire également d’autres compositeurs européens. En 1875, Karl Goldmark triomphe à Vienne avec Die Königin von Saba, qui mêle le contexte biblique à un drame amoureux imaginaire.

L’air d’Assad "Magische Töne" est resté célèbre :

La Reine de Saba (1862) – Grand Opéra de Charles Gounod

En France, Charles Gounod avait déjà écrit sa propre Reine de Saba (1862), plus ésotérique. Ce Grand Opéra inspiré du Voyage en Orient, de Gérard de Nerval, mettait également en scène un trio amoureux, mais cette fois-ci entre Salomé, la Reine et un personnage tiré de la tradition maçonnique : Hiram, architecte du Temple de Salomon.

L’air d’Hiram « Inspirez-moi, race divine » est de temps interprété par les ténors.

Voir aussi l'article consacré : Rolando Villazon, la Reine de Saba et l'ésotérisme franc-maçon

Samson et Dalila, Camille Saint-Saëns, 1877

Créé à Weimar grâce à Liszt, longtemps refusé à Paris, Samson et Dalila s’imposa finalement en 1892 à l’Opéra comme l’un des grands chefs-d’œuvre du XIXᵉ siècle. Conçu d’abord comme un oratorio, l’ouvrage mêle grandeur chorale et intensité dramatique.

Focus sur Samson et Dalila.

A l’origine, l’œuvre devait être un oratorio à la manière d’Haendel, d’après le livret de Voltaire (un projet initié avec Rameau). Puis, la pensée du compositeur évolue et il décide avec le jeune ami à qui il a demandé un livret, Fernand Lemaire, de plutôt faire un opéra, avec mise en scène. L’œuvre gagne en humanité, mais l’importante et la beauté sculpturale des chœurs témoignent encore de cette origine religieuse.

Il commence donc par écrire le deuxième acte, le plus « lyrique » avec notamment le grand duo d’amour mais devant l’hostilité généralisée de son entourage, il renonce à son projet.

Il reprend toutefois en 1873 et compose l’esquisse de l’acte III. Le 1er acte est exécuté avec orchestre en 1875 mais reçoit un accueil très froid.

Il demande un jour à son ami Franz Liszt, alors directeur musical de l’opéra de Weimar, s’il ne voudrait pas à son tour en écouter un morceau et éventuellement l’aider à faire représenter l’opéra en Allemagne. « Je n’ai pas besoin d’entendre ce que vous avez fait, finissez votre ouvrage et je le ferai représenter » répond-il.

La première a lieu à Weimar le 2 décembre 1877, en allemand, avec un immense succès. « C’est le drame musical le plus important qui ait vu le jour ces dernières années ». dira le chef d’orchestre Hans von Bülow.

Malgré tout, Paris continue à n’en pas vouloir. Il faudra attendre que de nombreuses villes de province montent l’œuvre avec succès pour que l’Opéra de Paris se décide à le faire en 1892. C’est un triomphe.

L’œuvre mit énormément de temps à être acceptée en France car elle sentait le souffre, d’une part à cause de son sujet biblique mais aussi du fait de l’importance musicale de son orchestre qui beaucoup pour sa mauvaise réputation : beaucoup de gens en France craignaient comme la peste les opéras de ceux qui étaient considérés comme des «symphonistes». « Pianiste, symphoniste, organiste, compositeur d‘œuvres religieuses, j’étais considéré comme impossible au théâtre. »

L’intrigue est tirée du Livre des Juges, XII, reprenant avec des modifications l’histoire de Samson et de Dalila.

Dans l’opéra, le livret ajoute une révolte de l’acte I, qui présente un intérêt dramatique et illustre les aspirations à la liberté du peuple hébreux que leur héros leur permet enfin de réaliser. La révolte intervient alors que Samson, élu de Dieu, est en train de sacrifier temporairement son amour pour Dalila à sa mission divine. Cela crée une situation psychologique complexe. A cela s’ajoute un épisode où un vieil Hébreux maudit publiquement la femme qui n’est là que pour pervertir l’homme, et engage Samson à la quitter, un Samson qui d’ailleurs se sent coupable et a un sentiment très vif de sa faute.

Ce sentiment de culpabilité vis à vis de la sexualité n’existe pas dans la Bible. Ses mœurs sont libres. Il vit en concubinage avec Dalila et personne ne lui en fait grief. C’est un effet de la vision déformante du XIXème de présenter l’amour de Samson pour Dalila comme coupable.

Saint-Saëns est un rationaliste peu attiré par la religion mais « il y a dans les religions un attrait et un charme qui ne se retrouvent pas ailleurs, une source admirable d’art et de littérature ». Il le voit comme un « opéra légendaire », « puisant son inspiration dans le mythe », du même type que Tristan und Isolde, Les Troyens, Tannhäuser, la Tétralogie… L’orchestre est en effet important, de la taille d’un orchestre wagnérien, mais utilisé avec modération. Il est très bien écrit, sonne magnifiquement, expressif, jamais lourd, il sait être translucide quand il le faut, les coloris sont fins et délicats.

Duo de l'acte II

L'intégralité de l'opéra est disponible ici :

Hérodiade – Massenet – 1881 - Bruxelles

Créée à Bruxelles après avoir été refusée à Paris, l’œuvre s’inspire de la nouvelle Hérodias de Flaubert. Très libre par rapport au texte biblique, elle n’en conserve pas moins des pages célèbres : l’air de Jean «Adieu donc, vains objets», l’air de Salomé « Il est doux, il est bon » ou encore la « Vision fugitive» d’Hérode.

L’air de Jean « Adieu donc, vains objets »

L’air de Salomé « il est doux, il est bon »

L’air d’Hérodes « Vision fugitive ».

Autres tentatives

Citons encore Noé (1885) d’Halévy, laissé inachevé et complété par son gendre Bizet, ou L’Enfant prodigue d’Auber (1850).

Le XXème siècle : La Bible entre modernité et transgression

Au XXᵉ siècle, les thèmes bibliques connaissent de nouveaux avatars, entre héritage de l’oratorio, provocation moderne et quête spirituelle.

Sual og David – Carl Nielsen – 1902

Un héritage oratorial

En 1902, le Danois Carl Nielsen compose Saul og David. Œuvre puissante mais difficile à mettre en scène, elle tient davantage de l’oratorio que du théâtre lyrique. Ses splendides chœurs rappellent combien la Bible restait, à cette époque, une source majeure d’inspiration musicale.

Salomé – Richard Strauss - 1905 : la provocation décadente

« Votre œuvre est un météore, dont la puissance et l’éclat s’imposent même à ceux qui ne l’aiment pas. Elle a subjugué le public. J’ai vu un musicien français qui la haïssait mais qui venait l’entendre pour la troisième ou quatrième fois : il ne pouvait s’en dégager ; il grondait mais il était pris. Je ne crois pas qu’on puisse voir une preuve plus manifeste de votre force. Cette force est, pour moi, la plus grande de l’Europe musicale d’aujourd’hui. » Romain Rolland.

Salomé est le premier chef d’œuvre lyrique de Strauss.

Inspirée de la pièce d’Oscar Wilde, l’œuvre est un choc. Créée à Dresde, elle est jugée immorale, refusée à Vienne, critiquée par Guillaume II… mais son pouvoir de fascination est immense. Avec son orchestration flamboyante (plus de cent musiciens), son expressionnisme naissant et sa plongée dans les désirs troubles de l’âme, Salomé incarne la décadence du tournant de siècle : sexualité perçue comme menaçante, sadisme, fantasmes orientalisants. Strauss en fait pourtant une réflexion profonde sur le désir féminin et la peur masculine qu’il inspire. L’opéra est devenu un pilier du répertoire moderne.

Focus :

La pièce d’Oscar Wilde avait été créée en 1892 à Londres, par Sarah Bernhardt. Mais le sujet fut considéré comme profondément immoral, toute traduction en anglais interdite et la pièce ne s’imposa pas.

L’opéra fut créé à Dresde le 9 décembre 1905, cinq ans après la mort de Wilde. La création suscita des réactions très contrastées. L’Empereur Guillaume II considéra que l’œuvre faisait preuve de complaisance envers le climat délétère de l’époque et déplora l’absence de mélodie. L’opéra de Vienne refusa de représenter l’opéra « pour des raisons religieuses et morales ».

Strauss entra en conflit avec la cantatrice chargée de la création qui refusa de prononcer les paroles « Je suis amoureuse de ton corps, Jochanaan, laisse-moi le toucher »… même si Strauss avait pris garde de supprimer d’autres phrases encore plus explicites.

Cet opéra est le fruit de son époque, la « décadence » qui voit les débuts de l’expressionnisme et de la psychanalyse. (En 1905, parution de « trois essais sur la théorie de la sexualité » de Siegmund Freud.)On commence à s’intéresser aux profondeurs de l’âme humaine et aux comportements déviants, en particulier sexuels.

Aux complications érotiques vont se mêler un exotisme oriental qui libère tous les fantasmes.

Beaucoup d’artistes sont alors séduits par la figure de Salomé : Mallarmé (Hérodiade), Gustave Moreau dont la peinture « Salomé » inspira Richard Strauss. Leurs Salomé sont des mélanges de sexualité débridée et de cruauté sadique, symbole de la transgression de la norme et des interdits.

Mais Strauss propose également une réflexion sur la femme, dont la sexualité est vécue comme menaçante par les hommes. Mais ne changent-ils pas en perversion ce qui n’était au départ qu’un désir pur et légitime ? Salomé est aussi attirée par la pureté de Jean-Baptiste.

L’histoire de Salomé au tournant du siècle diffère de celle de la Bible. Dans les Evangiles, Salomé danse et demande la tête de Jean-Baptiste sur demande de sa mère Hérodiade. Chez Wilde, c’est pour son propre « plaisir » qu’elle l’exige, pour des raisons sexuelles.

La structure en un acte suit très fidèlement le texte d’Oscar Wilde.

L’organisation s’articule symboliquement autour du chiffre trois. (Structuration globale en trois temps, scènes en trois parties, phrases répétées trois fois, motifs musicaux aussi…)

Le système musical découle de Wagner. La structure musicale continue du début à la fin utilise le système du leitmotiv. Mais Strauss a aussi un style personnel. Il a le sens du théâtre : ni longueurs ni récit inutiles, instinct de la voix féminine avec un style vocal très expressif.

L’effectif orchestral est très important : 102 instrumentistes, et sa couleur extrêmement originale. Strauss est avant tout un génie de l’orchestre, et est capable de l’utiliser à la fois en puissance et en finesse. Il cherche à créer des ambiances : nuit tropicale, sensualité moite, ou illustrer l’état psychologique des protagonistes : désir, dégoût… dans un orientalisme très personnel.

Extrait : Final de Salomé

Moses und Aron - Arnold Schoenberg - 1932

Avec son opéra dodécaphonique en trois actes, Schoenberg adapte l’Exode en une méditation sur l’irreprésentable. Moïse comprend la pensée divine mais ne peut l’exprimer ; Aaron sait parler, mais trahit l’idée en la traduisant. Entre l’esprit et le verbe, l’invisible et l’image, Schoenberg livre une réflexion sur l’interdit biblique des images et sur l’élection d’Israël. L’épisode du Veau d’or, traité dans une danse sauvage, en est le sommet dramatique.

Extrait : danse du Veau D'or

Nouvelles lectures et prolongements

Hagith, Karol Szymanowski, Varsovie, 1922

En 1922, Szymanowski propose avec Hagith une œuvre sensuelle et tragique, proche de l’univers de Strauss, autour du roi David et de sa servante Abishag.

Extrait:

La seconde moitié du siècle voit surgir d’autres œuvres :

Esther - Meyerowitz - 1956

L'oeuvre s'inspire de l'histoire biblique d'Esther, célébrée, dans la tradition juive lors de la fête de Pourim. Epouse juive du roi perse Assuérus, elle intervient auprès de son époux pour empêcher le massacre des Juifs prévu par son ministre Haman.

Esther, Hugo Weisgall, 1993 - New York City Opera

Le dixième opera et dernier opera de Weisgall le consacre comme un des compositeurs Américains majeurs du XXème siècle. La musique post-moderniste est influencée par la Seconde Ecole de Vienne, sans être totalement atonale.

Voici une présentation en anglais :

Abraham The Cave – Steve Reich 1993

Opéra « multimedia » dont le nom se réfère au Caveau des Patriarches. Il est constitué d’interviews d’Israéliens, Américains et Palestiniens donnant leur point de vue sur l’histoire d’Abraham.

The Last Supper, Birtwistle, 2008 (Berlin)

Une réinterprétation contemporaine de la Cène.

Présentation en anglais :

Tobias and the Angel "Community opera" 1999 de Jonathan Dove

Opéra communautaire créé dans une église de Londres.

À travers les siècles, la Bible a offert aux compositeurs d’opéra une matière dramatique inépuisable. Mais son usage n’a jamais été neutre : interdit ici, toléré là, il fut souvent rejeté comme scandaleux, ou détourné vers des lectures symboliques et politiques.

Au fond, c’est toute l’ambiguïté de l’opéra qui s’y reflète. Né comme un divertissement profane, un art de cour puis de théâtre, il porte pourtant en lui, dès l’Orfeo de Monteverdi, une aspiration spirituelle : dire l’indicible, élever l’âme à travers la puissance de la voix. D’où ce va-et-vient constant entre la fête mondaine et la prière, entre l’artifice et le sacré.

De Charpentier à Saint-Saëns, de Rossini à Verdi, de Wagner à Schönberg, beaucoup de compositeurs ont tenté, par le recours aux sujets bibliques, de dépasser le simple divertissement pour toucher à quelque chose de plus profond. Peut-être est-ce là le secret de l’opéra : ce paradoxe fécond qui, en alliant les passions humaines à une quête de transcendance, fait de lui non seulement un spectacle, mais une interrogation sur le sens même de l’existence.

Julia Le Brun

Je vous invite maintenant à découvrir d'autres articles. Pourquoi pas :

Les plus belles prières de l'opéra

A découvrir aussi

- Don Carlos, Grand Opéra de Verdi

- Opéra et politique

- Michael Spyres, portrait : "il y a une continuité du Bel Canto à Wagner"

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 907 autres membres