Le gothique à l'opéra

Le gothique à l’opéra

Chevaliers héroïques, diables tentateurs, sorcières aux formules inquiétantes, apparitions vaporeuses dans la brume : le XIXe siècle lyrique raffole des visions fantastiques. Héritiers des romans gothiques anglais et des grandes légendes médiévales, les compositeurs d’opéra ont exploré les moyens les plus saisissants pour faire surgir sur scène l’effroi, le mystère ou le merveilleux.

Cette fascination pour l’ombre et la magie ne se limite pas à quelques décors pittoresques : elle se lit dans l’architecture musicale elle-même, dans l’utilisation d’intervalles jugés « diaboliques », dans les voix qui se font messagères d’un autre monde.

Dans cet article, qui prolonge mon travail sur Le Diable à l’Opéra, je vous propose de parcourir quelques-unes de ces figures et de ces atmosphères — du pacte faustien à la légende du Graal, des cryptes maçonniques de Meyerbeer aux forêts hantées de Weber.

1. Aux sources du gothique lyrique

La réhabilitation du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle puis, au XIXe siècle, l’élan romantique, ont vu triompher les thèmes « gothiques » dans la littérature comme à l’opéra. On constate un intérêt croissant pour :

- Le macabre et le fantastique dans la lignée du roman gothique anglais ou « roman noir » (du Moine de Lewis aux romans de Walter Scott) ;

- L’histoire dans sa dimension culturelle mais aussi « exotique ».

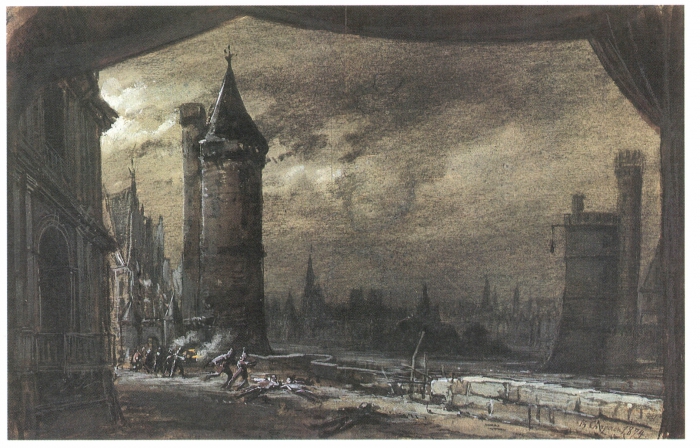

2. Décors et ambiances caractéristiques

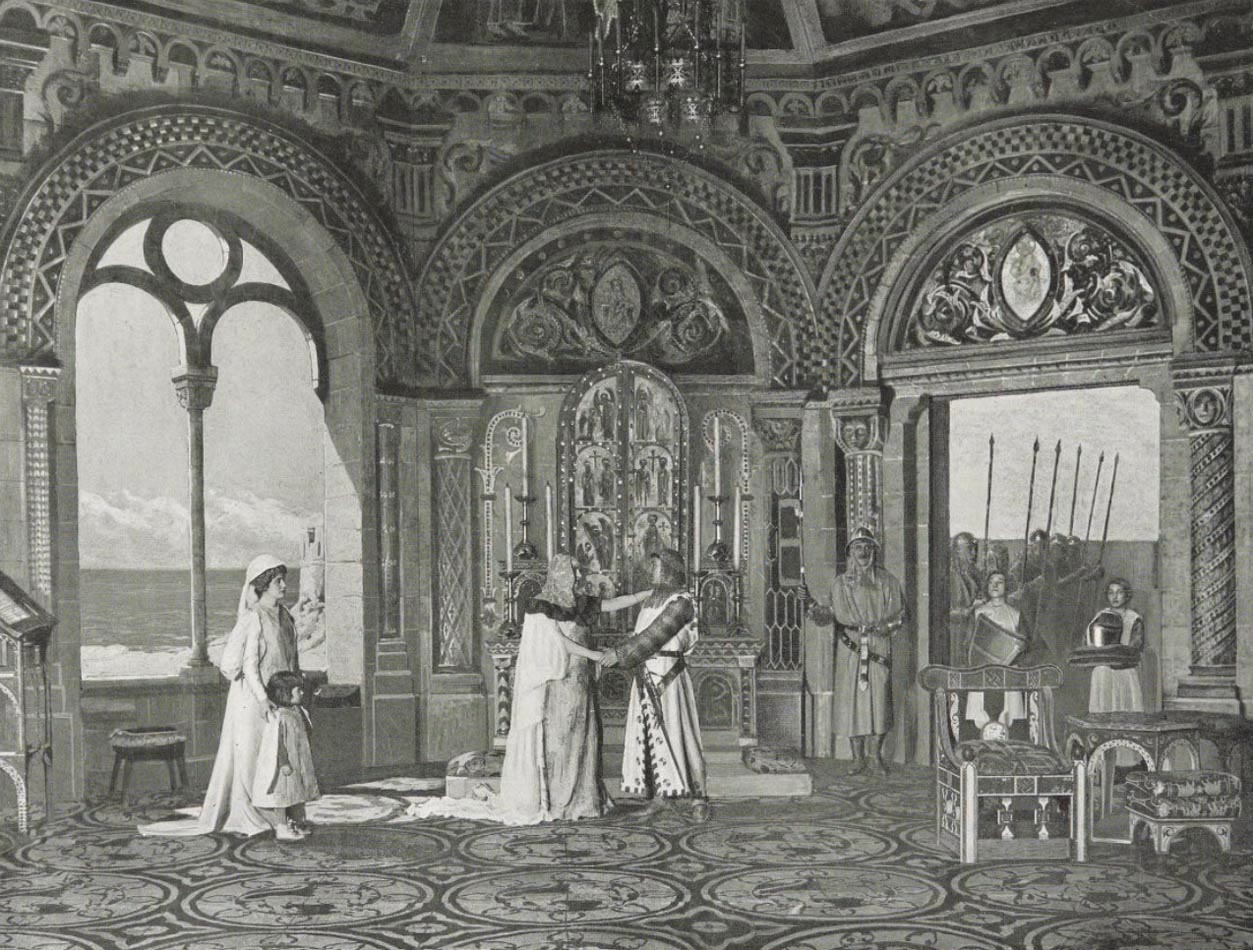

- Architecture gothique — églises extérieures ou intérieures (La Juive de Halévy, Les Huguenots et Le Prophète de Meyerbeer, Faust de Gounod).

- Couvents et monastères.

- Châteaux anciens (Le Trouvère de Verdi, Robert le Diable de Meyerbeer, Lucia di Lammermoor de Donizetti, La Nonne Sanglante de Gounod, Pelléas et Mélisande de Debussy, Le Château de Barbe-Bleue de Bartók).

- Cryptes (Robert le Diable, Roméo et Juliette).

- Cimetières (Un Bal Masqué, Lucia di Lammermoor).

- Forêts profondes et nature mystérieuse (Der Freischütz de Weber, Mireille de Gounod — scène du « Val d’Enfer »).

- Fontaines mystérieuses (Lucia di Lammermoor, Pelléas et Mélisande).

3. Figures récurrentes

Parmi les personnages privilégiés par ce goût du gothique :

- Les avatars du Diable ;

- Le religieux persécuteur (Inquisition), la sorcière, le démon, l’ange déchu, le maudit, le vampire… ;

- Les pactes infernaux, les secrets du passé qui hantent le présent ;

- Les fantômes et apparitions (La Nonne Sanglante, Le Roi d’Ys, Macbeth, Hamlet, Le Vaisseau Fantôme, La Dame de Pique, Le Tour d’Écrou).

Exemple : le mythe de Faust et ses adaptations

Exemple : Robert le Diable — Bertram « Nonnes qui reposez »

Fantômes / Apparitions — par exemple La Nonne Sanglante de Gounod, Le Roi d’Ys de Lalo, Macbeth de Verdi, Hamlet de Thomas, Le Vaisseau Fantôme de Wagner, La Dame de Pique de Tchaïkovski, Le Tour d’Écrou de Britten.

4. Romans de chevalerie et contes du Graal

Wagner : Lohengrin, Tannhäuser, Parsifal, Tristan und Isolde ; Le Roi Arthus (Chausson), Merlin (Albéniz).

Redécouvertes de légendes du Moyen Âge : Robert le Diable (Meyerbeer), Le Roi d’Ys (Lalo), Grisélidis (Massenet), Le Chevalier au Cygne (Lohengrin), ainsi que contes et légendes de Russie et d’Europe de l’Est.

Histoires situées à l’époque médiévale : Richard Cœur de Lion (Grétry), Francesca da Rimini (Zandonai), Le Jongleur de Notre-Dame (Massenet).

5. Shakespeare à l’opéra

Le gothique, lié au romantisme naissant, s’accompagne d’un engouement pour l’histoire et le passé. Cela entraîne le retour à des décors prisés du théâtre élisabéthain : châteaux hantés (Macbeth, Hamlet), cryptes (Roméo et Juliette), cimetières (Hamlet), sabbats de sorcières (Macbeth).

Hamlet de Thomas, Roméo et Juliette de Gounod, et surtout Verdi avec Macbeth, Otello, Falstaff — seul Macbeth pouvant être qualifié de gothique.

6. Effets musicaux récurrents : vers un style gothique

- Utilisation de la musique religieuse et de l’orgue (Faust).

- Tournures modales évoquant un Moyen Âge idéalisé (Ballade du Roi de Thulé, Grisélidis, chanson de Mélisande).

Les tournures modales du XIXe siècle sont une recréation fantasmatique d’un langage médiéval, non une restitution fidèle. Elles appartiennent à une panoplie stylistique destinée à « évoquer » le passé.

Le « style fantastique » développe un vocabulaire musical pour décrire l’infernal : triton (« diable dans la musique »), dissonances inquiétantes, références au Commandeur de Don Giovanni.

Scènes de sorcellerie : Un Bal Masqué de Verdi.

Dans Le Freischütz de Weber, la Gorge aux Loups sert de modèle musical aux scènes infernales suivantes.

7. Pourquoi ce succès du gothique à l’opéra ?

- Plaire à un nouveau public bourgeois avide de décors spectaculaires et d’ambiances inédites.

- Spectaculaire : églises gothiques, prises de forteresse, effets théâtraux.

- Exotisme : dépaysement historique et musical.

- Retour aux sources nationales : légendes allemandes (Weber, Wagner) ou françaises.

- Dimension psychologique à la fin du XIXe : les châteaux et forêts deviennent des symboles de l’inconscient (Pelléas et Mélisande).

Souvent, dans l’opéra-comique, le « fantastique » se révèle explicable (La Dame Blanche de Boieldieu) ou prend une dimension parodique (Offenbach, Barbe-Bleue).

Dans Le Château de Barbe-Bleue de Bartók, l’ouverture des portes correspond à une plongée dans l’âme de Barbe-Bleue.

Tout ceci n’est qu’un aperçu d’un sujet vaste, développé dans ma conférence « Le gothique à l’opéra ».

Autres articles à découvrir

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 908 autres membres